Дата публикации: 13 октября 2025 года

Место публикации: Чанша, Китай

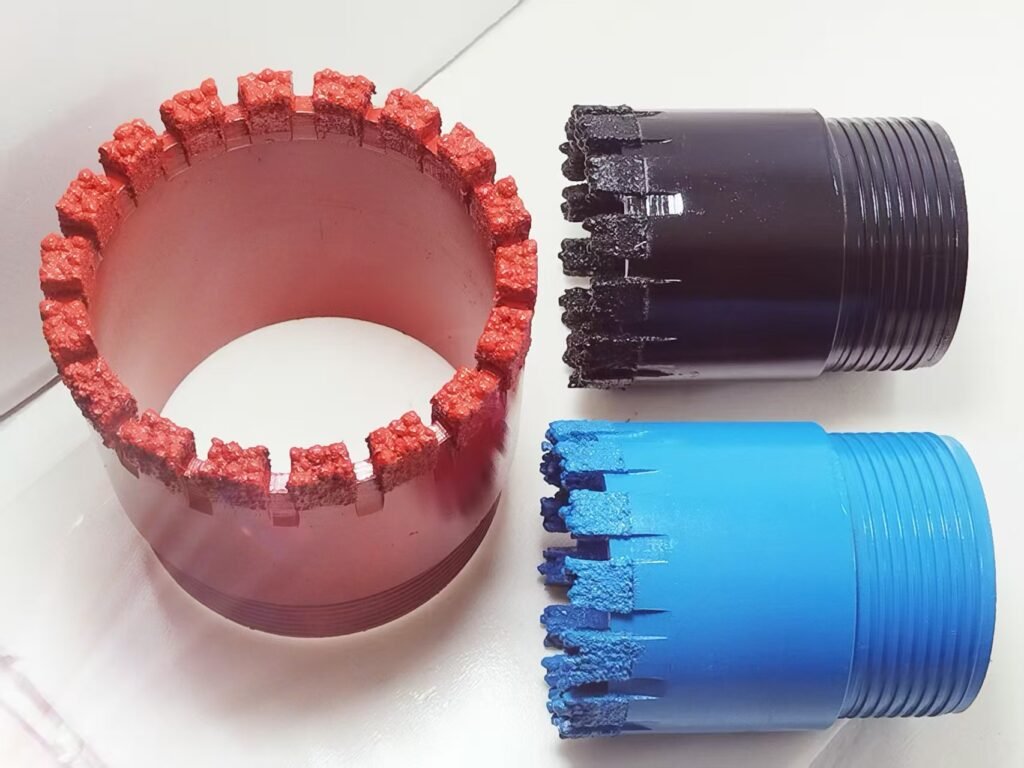

ЧАНША / [Новости Буровых Технологий] / — В мире геологоразведочного бурения нет явления более раздражающего и приводящего к потерям, чем так называемое «проскальзывание» бурового инструмента. Когда гальваническая алмазная коронка для сплошного бурения, этот острый скальпель подземной хирургии, внезапно теряет хватку и начинает беспомощно скользить по поверхности породы, бурильщики по всему миру слышат один и тот же тревожный звук — звук простоя и растущих затрат.

Проблема «проскальзывания», или «глазирования», знакома каждому, кто работал с данным типом долот. Речь идет о ситуации, когда матрица (связка) коронки полируется о твердую и плотную породу, в то время как алмазные зерна затупляются или погружаются в связку, не успевая самообновляться. Контакт «порода-инструмент» превращается из режущего в фрикционный. Проходка падает до нуля, время и ресурсы безвозвратно сгорают.

Однако, как заявляют специалисты инжинирингового центра FineDrill в Чанше, являющегося ключевым игроком в области разработки бурового инструмента, «проскальзывание» — это не приговор, а следствие. И у этого следствия есть управляемые причины и проверенные методы борьбы.

Три фронта войны с «проскальзыванием»

1. Тактический фронт: Немедленные меры на месте

При первых признаках потери проходки буровой мастер должен действовать решительно, а не надеяться на чудо.

- «Шоковая терапия»: Короткие, контролируемые циклы попеременного подъема инструмента с забоя и подачи его с небольшим превышением давления. Это позволяет нарушить полированную поверхность породы и инициировать процесс микроскалывания, давая алмазам новую точку опоры.

- Абразивный стимул: В буровой раствор добавляется небольшое количество мелкозернистого абразивного материала, такого, как песок. Он действует как деликатный пескоструйный аппарат, очищая и «открывая» матрицу коронки, возвращая ей шероховатость.

- Перерыв с пользой: Иногда наиболее эффективным решением является кратковременная остановка циркуляции с поднятым инструментом. Это позволяет мелким обломкам породы осесть в зазор, создав временную абразивную среду для «заточки» матрицы при возобновлении бурения.

2. Стратегический фронт: Правильный выбор оружия

Предотвратить проблему всегда дешевле, чем бороться с ней. Ключ — в правильном выборе коронки под конкретную породу.

- «Мягкая» связка для твердых пород: Для бурения крепких, монолитных пород, таких как гранит или кремнистые сланцы, необходима коронка с относительно мягкой, быстроизнашивающейся связкой. Это гарантирует, что алмазные зерна будут своевременно обнажаться (самоостанавливаться), поддерживая постоянную остроту инструмента.

- Крупное зерно, открытая структура: Использование коронок с более крупной фракцией алмаза и оптимальной конфигурацией промывочных каналов обеспечивает лучшее охлаждение и более эффективное удаление шлама, не позволяя образовываться полирующей «подушке» из измельченной породы.

3. Фронт управления: Искусство дозирования усилий

Даже идеально подобранный инструмент можно «заглазить» неправильными режимами бурения.

- Давление — как дирижирование оркестром: Чрезмерное осевое давление — главный союзник «проскальзывания». Оно приводит к перетиранию шлама и перегреву, «запечатывая» режущую структуру. Давление должно быть достаточным для поддержания хода, но не избыточным. Необходим постоянный мониторинг и тонкая регулировка.

- Охлаждение — это жизнь: Буровой раствор должен подаваться в достаточном объеме. Его задача — не только удалять шлам, но и отводить колоссальное тепло, выделяющееся в зоне резания. Переграв мгновенно приводит к отжигу матрицы и потере режущих свойств.

Заключение от Чанши

«Проблема «проскальзывания» гальванических коронок — это комплексный вызов, требующий комплексного ответа, — резюмирует ведущий инженер центра FineDrill. — Не существует волшебной таблетки. Есть только триединство: грамотный подбор инструмента, прецизионный контроль параметров бурения и опыт буровой бригады, способной «чувствовать» породу. Там, где один видит лишь бесполезно скользящий инструмент, другой находит возможность для оптимизации и нового витка эффективности».

Таким образом, борьба с «проскальзыванием» превращается из рутинной поломки в стратегическую задачу, решение которой лежит на стыке материаловедения, механики и человеческого мастерства.